パナソニックの#はたらくってなんだろう

従来手法では難しかった設備も診断可能に。高調波センサによる新たな診断技術の誕生。〜AI設備診断サービス 開発者インタビュー〜

想定していた分野を超えて、さまざまな業界から注目を集める設備診断とは

製造現場にとって設備の故障は、ライン停止につながる重大なトラブルです。設備のメンテナンス業務を引き受ける保全員は、これを回避すべく細心の注意を払いながら自社の設備と向き合っています。

彼らがめざすのは、故障を起こさず、かつ過剰な頻度でもない「適切なタイミング」で設備のメンテナンス・部品交換を行う事です。これを実現するために、「設備を診断し、現在の状態を見える化する」技術が長年、求められていました。

これに応える一手として開発した、高調波センサとAIを組み合わせた「AI設備診断サービス」が、現在さまざまな業界から注目を集めています。従来手法では難しかった設備も診断可能となるこの技術をいかにして世に出したのか。開発をリードした3名に話を聞きました。

プロフィール

-

木村 沙知子

パナソニック インダストリー株式会社

-

吉田 誠信

パナソニック インダストリー株式会社

-

近藤 一哉

パナソニック インダストリー株式会社

目次

AI設備診断の特長

1.高調波センサによる独自のセンシング技術

2.センシングしたデータのAI分析

3.インダストリー社(現:パナソニック インダストリー会社)初のサービスビジネス

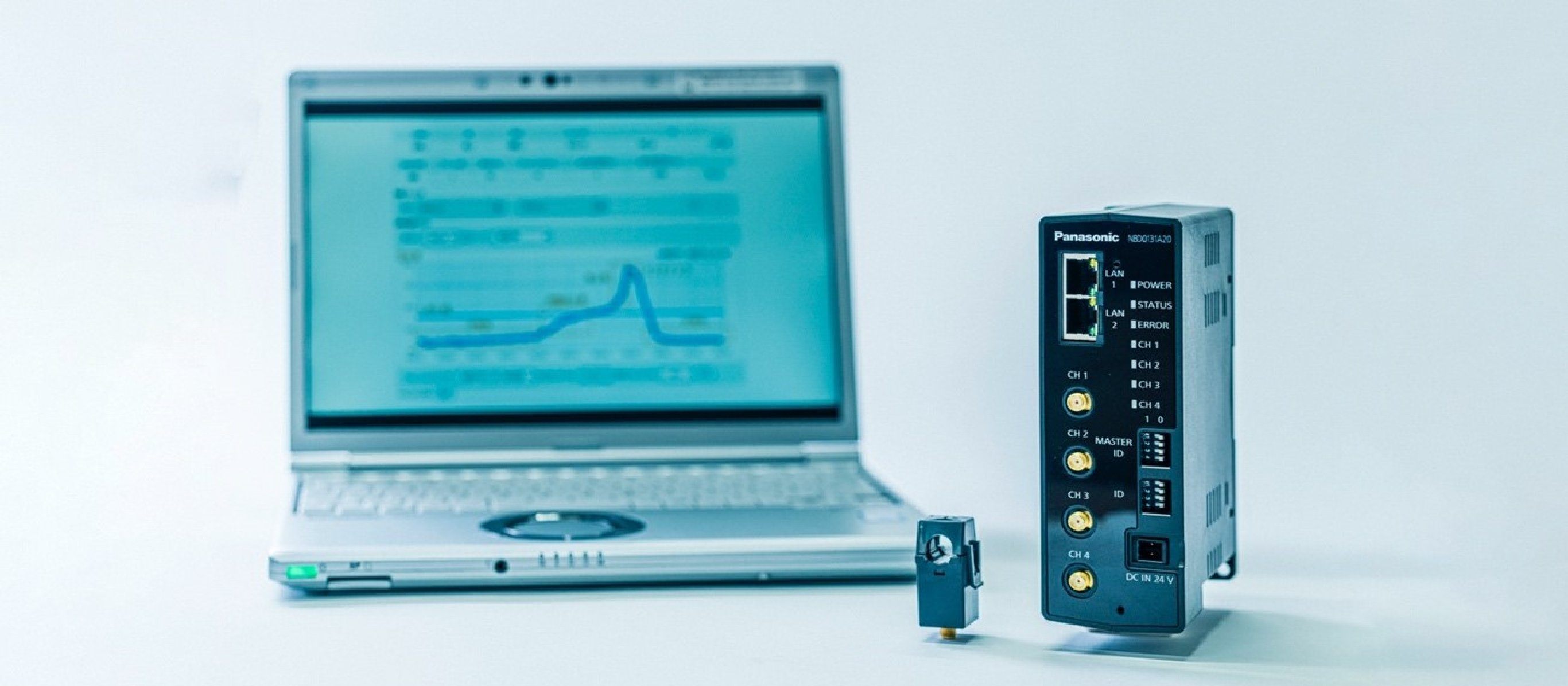

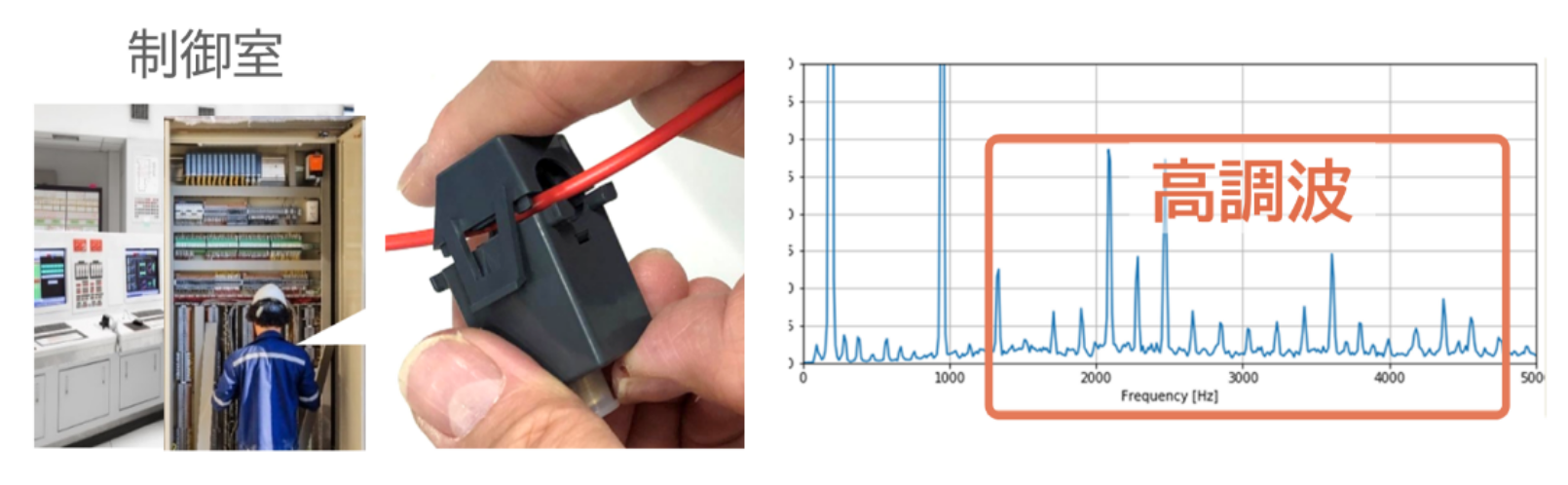

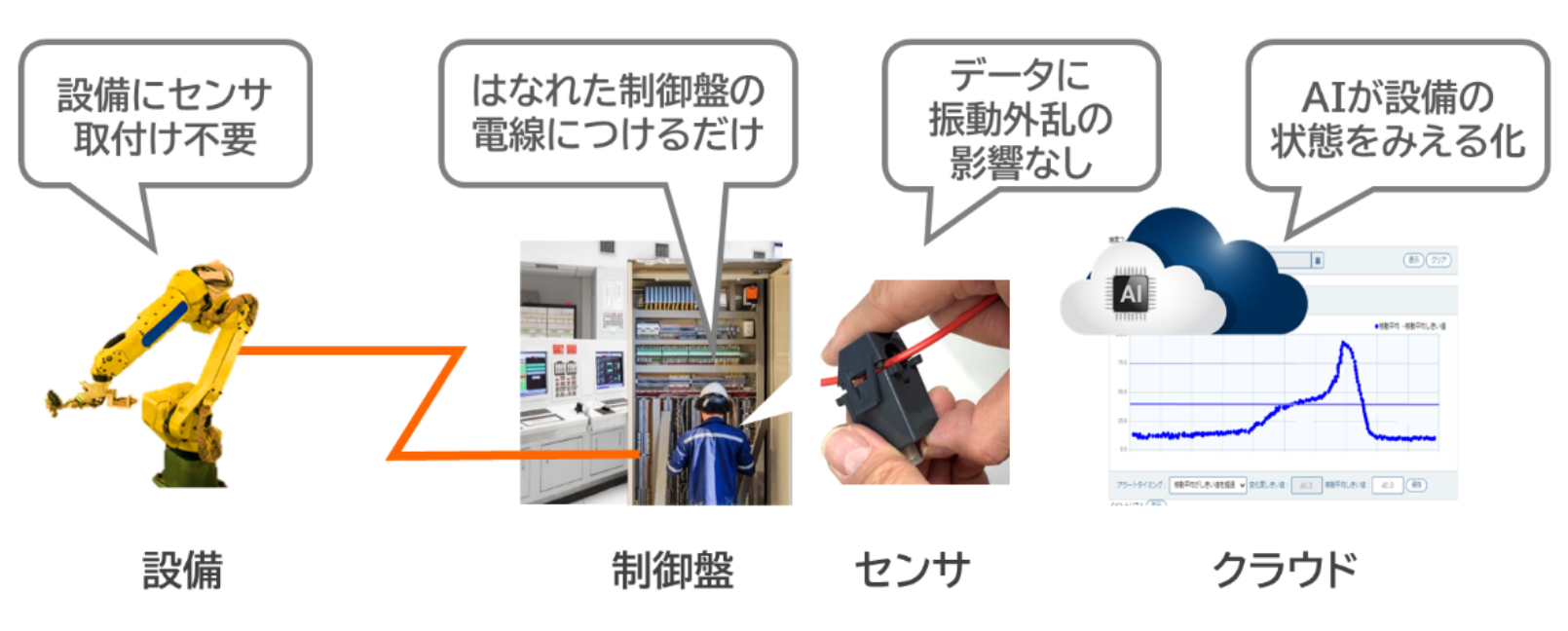

設備の「電流に含まれる高調波成分」をセンシングし、AI分析する事でその状態変化を見える化する「AI設備診断サービス」。従来手法である振動や音の測定では、ノイズとなり悩みの種であった「周囲の振動や音」にも影響を受けずに診断を行うことができます。

また、センサなどの機器は設備本体ではなく、離れた制御盤に設置すればよいという、導入のしやすさも同時に実現。加えてインダストリー社(現:パナソニック インダストリー株式会社)初のサービスビジネスとして提供開始したことで、市場から大きな注目を集めています。その評価は高く、想定していた製造現場の効率化にとどまらず、社会インフラの保全といった領域への活用も期待されはじめています。

AI設備診断サービスの詳細ページはこちら

このAI設備診断は、どのような道のりをたどって完成したのでしょう?

本開発のなかで集まり、重要な役割を担った中途採用のメンバーたち

私は、設計開発リーダーとして、別部門での経験を活かすべくチームに参画しました。入った当時は「3カ月後の製品リリースが目標」という状況で、とにかくチームが混乱していて。かなり大変な状況でしたが、メンバーの知見をもとに、本当に価値のある商品を提供できるか?に立ち戻った結果、スケジュールを再立案した上で開発を推進することができた事が印象的です。また、以前の部署では、クラウドシステムを100人規模のプロジェクトで推進していましたが、このチームでは少数精鋭での開発となりました。それでも新技術を駆使しながら新しい事業を立ち上げることができたのは、非常に能力の高いメンバーに恵まれたためと思います。

私は2年前に、IT業界から中途採用という形で入社してきて、本商品の企画とマーケティングを担当いたしました。この商品の核なる技術を確立し、そこからサービスビジネスという商品としてつくり上げられていく過程は、振り返るとまるでパズルのようだったと感じています。

先輩たちが長年取り組んでこられた技術・経験をベースに、AI技術者、クラウド技術者、サービスビジネス経験者、といった風に次々と新たな技術領域の人材が集められてきました。つまりお客さまと向き合い、そのインサイトの解像度が上がってくる度に、それにお応えするするピースを見つけ当てはめていった。そうする事で、最終的にお客さまにお役立ちできる形となれた。そんな商品だと感じています。

AI設備診断サービスがめざした、お困りごとの解決とは?

解決したかったお困りごとは、長年の研究のなかでたくさんの現場の方々から伺い続けた「設備の状態診断を、保全員の五感に頼りつづけることはできない」事と、「周囲に振動や音があっても導入できる設備診断技術が欲しい」という事です。

多くの製造現場では、人間の視覚・聴覚・嗅覚といった五感を使って設備の診断が行われていますが、この方式は保全員の主観に頼らざるを得ない事に加え、多くの人的リソースも必要となります。

この事から、自動化は長年求められている課題です。また一方、この自動化をめざし、さまざまな現場で導入されて来た振動や音のセンサによる定量測定にも大きな課題がありました。それは多くの場合、製造現場には、診断したいポイントの周りでも多くの振動や音が発生しているという事です。そうした課題解決のために研究をはじめたのが、周囲の振動や音に影響を受けず、診断したい対象の情報のみを取得できる、高調波センサでした。

この高調波センサを核にしつつ、どういったサービスの仕様であればお客さまに喜んでいただけるのだろうかというのを我々も不安を抱えながら探っていくなかで、設備の故障で困られているお客さまの方から有償でもいいから開発品を試したいという声をいただきました。そこで我々はいくつかのお客さまと、限定的にサービスをご利用いただきながら、そこで出た課題を商品に取り込むという活動をはじめました。そのなかで設備の状態診断がいかに世の中から求められているかを実感しましたし、教えていただいたお困りごとの声一つひとつが、その後の開発に繋がっていくことになりました。

関係するお困りごとには、保全員の人材の確保というものもあります。多くの保全員の方々が退職目前であるにもかかわらず、その後継者が育っていない。そんな現場が本当にたくさんあるのです。そして、そうしたお声は昨今特に強くなってきている事を感じます。それもこの領域の自動化が求められる大きな理由のひとつだと思っています。巷では、AIに仕事が取られるのではないかといったネガティブな話もよく聞かれるのですが、現場の切実なお声を聞くとそうではありません。人がいなくなってしまうのですから、何かに置き替えざるを得ないのです。そういった背景を知るにつれ、早くこの技術を世に出したいという想いは強くなりました。

開発は、試行錯誤の連続でした。量産化を進めなければいけないという最終的な目標があるのですが、お客さまごとにお困りごとは少しずつ異なるため、カスタム品をそれぞれのお客さま向けにつくっているような感覚もありました。つまり、最近よく言われる大量生産と特注の中間的な概念の商品をつくるマスカスタマイゼーションが、まさにこれなんだと内部で話しています。今はまだビジネスが走り出したところですが、これからより多くのお客さまのデータに接することによって、共通機能で提案できるところと個別に機能面で考慮が必要な部分が明確に分かれてくるのではないかと期待しています。その境界線を理解する事が、今後の事業拡大の加速につながると思っています。

多くのお客さまから、評価の結果「これならば使える」というお声をいただくことができ、大変うれしく思っています。こうしたAIを使った診断ソリューションには、半信半疑の目をお持ちの方が多くいらっしゃいます。これは、一般的にAIの内部、つまり結果を導くまでの計算や判断ロジックはブラックボックス化されており、判定結果の理由が説明されないためです。しかし我々は、AIによる診断結果だけではなく、その結果に至った要因想定として、昔から積み上げてきた設備劣化のメカニズムに関する知見にもとづいた説明を、有償での評価期間に実施させていただいています。これが、設備に向き合ってこられたお客さまにもご納得いただけ、先のコメントをいただけている理由であると考えています。

定量的観点での反響としては、リリースから半年までの間で、コンタクトいただいたお客さまは約120社にも上りました。これは、BtoB事業としては相当な数だと思います。さらに、我々が驚いたのはその内訳です。元々想定していた製造業からだけではなく、交通インフラやエネルギー分野など、社会全体からも広くお問い合わせをいただいています。設備の診断技術は、いま、本当に広く求められているものであると理解することができました。

開発を振り返って印象に残っていることは?

まず、今振り返ると、携わってくれた開発メンバーは本当に大変だったと思います。サービスビジネスや、クラウド・AIを含んだ商品開発は、組織として初めての取り組みであったため、経験者に参画してもらう事ができても、組織としての開発ルールはありませんでした。この開発ルールそのものも構築しながら開発を進める必要があったため、もどかしさを感じる事も多かったと思います。最後まで一緒に走り切ってもらって、メンバーのみなさんには感謝しています。また、このサービスの立ち上げには本当にたくさんの部署に協力いただいたのですが、みなさん日頃の業務があるなかで、たくさんの時間を割いてくださいました。言われたからやっているというのではなくて、このビジネスを一緒に立ち上げようと、みなさん想いを持って取り組んでくれたことが何より印象に残っており、有難く思っています。

これまでの開発人生のなかでも、ここまで新しいことを手掛けられることはそうあるものではありません。この新商品の開発、サービスの立ち上げの瞬間に出会えたという事自体が最も印象に残っている事であり、本当に素晴らしいことだったと思っています。先ほどの木村さんの話にもあるように、開発の立ち上げには多くの部署の協力が不可欠でした。通常、他の部署との擦り合わせの過程では、ピリピリとした状況も生まれがちなのですが、そんななかでも、お互いの理想を理解しながら共通の目標に向かっていける関係性であれた事が、心に残っています。

サプライヤーさまとのお取引が主軸事業である当社が、このサービス事業を立ち上げる事で、最終の製造を行うメーカーさまに直接価値提供ができ、そして直接お困りごとや市場の流れを伺えるようになった。これが、組織全体としては大きな成果であったと考えています。

今後の展望としては、価値提供をさせていただける業界をさらに広げていきたいと思っています。製造業のお客さまだけではなく、先ほど申し上げたインフラやエネルギーといった分野にもお役立ちしたいと思っていますし、またそうした多様なセグメントにアプローチする経路を持ち合わせているのも、パナソニックグループならではの強みだと思っています。

MESSAGE

私たちの会社は、モノづくりのイメージがありますが、今回のように無形のサービスでも多様なものが生み出せる会社だと思います。私はもともと別の部門から来ていて、以前は海外向けの電話のIP交換機などをつくっていました。その経験と技術が今回のIoTシステムや遠隔でのアップデート技術などに活きています。それぞれのバックヤードを持った、いろんな人材がいて、個々の技術をミックスしながら新しい物がつくれるという点で素晴らしく力強い会社だと思います。私自身、少しずつ上の年代になってきたということもあり、こうした会社の強みを活かすことで、色々なものがつくれるたのしさを次の世代に伝えていきたいという想いが増すばかりです。

キャリア開発の観点で私が感じている事をお伝えさせていただきます。

中途入社すると、都合よく使われたり、プロジェクトの中心に立てなかったりするのではというイメージを持たれている方が多いのではないかと思います。しかし、2年前に入社した身として実感しているのは、パナソニックグループはそうした中途入社された方々にも、事業の中心になって活躍できるチャンスが存分にある会社だということです。私自身、転職が決まった際には丁稚奉公からの再スタートだ!と覚悟を決めていました。しかし入社翌日には、関係者をまとめ重要な業務フローを決定する役割にチャレンジをするかと声をかけていただきました。その半年後には、商品開発・マーケティングのリーダーという役割をいただき、以降も、さまざまなチャンスをいただいています。

また、本当に多種多様な事業領域を持っている会社なので、社内の各所で尖った技術が研究されていますし、他社との交流も多くあります。自分自身がアンテナを高く張ることができれば、こうした他所との連携を通じて活躍するチャンスもあり、これもパナソニックグループならではの環境だと思っています。

今回の開発を進めるうえではメンバー間で熱い議論を交わすことも多かったですが、近藤さんが言うように、それぞれのキャリアなど関係なく、お互い主張すべきは主張して前向きな議論を重ねられたのはまさに職場風土のおかげだと感じています。また、パナソニックグループには、本当にさまざまなキャリアの人がいます。ひとつの商品に10年以上ずっと携わる人もいれば、私のように、どちらかというと多様な商品に携わってきた部類の人もいます。振り返ってみると、そのキャリアのなかでいろんな方々と繋がってきました。この事業をはじめるなかでも、そういった過去の人脈に何度も助けてもらいました。何か新しいことをやろうとして大きな課題にぶつかったとしても、グループ内を見渡せば必ず相談相手が見つかるんですよね。いろんなことにチャレンジできる、そして相談できる。とても恵まれた環境だと感じています。

AI設備診断サービスの開発プロジェクトメンバー

*記事の内容は取材当時(2021年10月)のものです。

実は、私たちの先輩たちはかつて振動や音の測定による設備診断に取り組んでいたのですが、そこで周囲からのノイズに悩まされてきたのです。またお客さまから、どんなすぐれた技術があったとしても、装置の設定に専門知識が必要では導入できないという事も教えていただきました。それらの蓄積した課題をブレイクスルーできる技術を追い求めた結果、AI設備診断サービスの核となる技術である、高調波センシングにたどり着き、正式に商用化のための開発が開始される事となったのです。

私は開発プロジェクト全体のマネージャーを担当したのですが、大変だったのは、製品自体の開発はもちろんですが、知見のなかったサービスビジネスを展開するという、新しい挑戦をはじめたことです。

物売りだけでなく、継続したサービスも提供し、それに対して対価をいただく。そういったビジネス形態自体が初めてでしたので、製品そのものだけでなく、サービスの料金体系や契約書についても一から構築する必要があり、毎日が新たな取り組みの連続でした。

そのなかで、サービス事業を検討する専門チームが新設され、そこにさまざまな専門職能の集まったクロスファンクションチームが構成できたことで、周囲の協力を得ながら立ち上げを進めていくことができるようになりました。

技術面でも、AIやクラウドなど当時の事業部に足りない人材については、技術者やメンバーを社内外から集めるところからはじめました。ここにいる吉田さん、近藤さん、私も、その過程でチームに加わらせていただきました。